一戸建ては郊外、長屋住宅は街に多い

長屋住宅(テラスドハウス)

左の写真は「漁師のコテージ」と呼ばれる昔漁師の住まいだったと思われる海辺の長屋住宅で、庭がなくて道路にそのまま玄関がある。

左の写真は「漁師のコテージ」と呼ばれる昔漁師の住まいだったと思われる海辺の長屋住宅で、庭がなくて道路にそのまま玄関がある。

イギリスの都市部や街では、この家のように多くが長屋みたいな左右がくっついた家が並んでいる連棟式住宅(テラスドハウス)だ。

左の写真のような長い長いテラスドハウスは

「なんとかクレッセント(三日月形状)」という名前のゆるやかにカーブした通りにあったりする事が多い。

駅やショッピングセンターから徒歩10分程度と、商業地域に隣接する住宅地にある我が家も、テラスドハウスである。

フラット

私が住んでいた家具付きフラット

イギリスでは新築高層マンションなどは少ないので、賃貸住宅と言えば、古い大きな家を階ごとに分けて貸すタイプが一般的で、各住戸が1階分だけなのでこれをイギリスではフラット(平)と呼んでいる。

大きな家の玄関が共有で、各階に別の世帯が住んでいるフラット住宅の例。

もちろん各階で分けたりせず、そのまま住んでいる世帯もあるが、大きな家の玄関ドアの横にたくさんのスイッチがついた玄関ベルがあって1A 、1B、2A、2Bとか書いてあったら、複数のフラットである可能性が高い。

売買用フラットの部屋

フラットとして売られていることもあればフラットとして賃貸されていることもある。

最初からフラットとして利用する目的で建築された家が私が購入した家の近くにはたくさんあり、それらはパーパスビルドと呼ばれている。

私が購入した家はもともとパーパスビルドのフラットとして建築され、1980年代に上下階をつなげて一軒のテラスドハウスにしたものだと聞いた。

完全に独立した一戸建て(デタッチドハウス)

全く独立した戸建(デタッチドハウス)は、郊外や田舎であれば見るが、都市部や商業地域に近いエリアではあまり見ない。

一般的に日本人がイメージする、広い庭があるイギリスの家はこのような家ではないかと思う。

2戸が一緒の戸建(セミデタッチドハウス)

都市部でも郊外でも、完全には独立していない、「セミデタッチドハウス」と言われる、2つの家がくっついて一緒になっている家も多い。

都市部でも郊外でも、完全には独立していない、「セミデタッチドハウス」と言われる、2つの家がくっついて一緒になっている家も多い。

一見したところ、デタッチドハウスと違いが分かりにくいが、セミデタッチドハウスには左右対称の位置に玄関が2個ある。

同じロケーションの場合、デタッチドハウス、セミデタッチドハウス、テラスドハウス、フラットの順に物件は希少になり、価格もその順に高い。

テラスドハウスの特徴

冬、まるで人間同士が風が強い時に腕を組んでくっついて寒さをしのいでいる、そんな感じのテラスドハウス。

個々のテラスドハウスの左右は、くっついている隣の家で塞がれているのでその面に窓はない。

だから、「家」と言っても日本の一戸建てと違って、完全に独立しているわけではない。

左右の隣人とは壁1枚隔てているだけであるとか、窓がその面にはないと言う意味では、日本のマンションと似ている。

SN3G0401

でも「家」と言われる場合、上下に隣人はいないので、騒音があるとすれば左右だけだ。その騒音も家によって全く違う。私の家はテラスドハウスだが、左右からの騒音がかなりある。

でも以前借家で住んでいた時は、左右からの騒音がある家とない家があったので、個別の住宅による差が大きいのではないか。

テラスドハウスは、外部からの侵入面を減らす安全性(侵入できるのが前後しかない)、寒い外気や風をブロックしやすい暖房効率(左右の家からくる暖気の恩恵にも預かれる)、家の強度(左右で支えられているから強い)、コスト効率(共同住宅として建築することでコストが下がる)といった、いろんな機能があると思う。

テラスドハウスは、外部からの侵入面を減らす安全性(侵入できるのが前後しかない)、寒い外気や風をブロックしやすい暖房効率(左右の家からくる暖気の恩恵にも預かれる)、家の強度(左右で支えられているから強い)、コスト効率(共同住宅として建築することでコストが下がる)といった、いろんな機能があると思う。

構造

建築材料は石かレンガ

とても古い家(築200年など)は、左の写真のような石造りが多い。

とても古い家(築200年など)は、左の写真のような石造りが多い。

そこまで古くない家だと、レンガ造りが多い。内装は木材で組み立てられるが、日本のように地震がある地域は稀なので、積み木のようにレンガを積み上げて増築部分を作っている大工さんをみた事がある。

そこまで古くない家だと、レンガ造りが多い。内装は木材で組み立てられるが、日本のように地震がある地域は稀なので、積み木のようにレンガを積み上げて増築部分を作っている大工さんをみた事がある。

厚く断熱性が高い壁

イギリスの壁は非常に分厚く厚さが30センチ近くある。窓際は棚やデスクのように、ノートやパソコンを置いて作業することもできる。

イギリスの壁は非常に分厚く厚さが30センチ近くある。窓際は棚やデスクのように、ノートやパソコンを置いて作業することもできる。

壁が厚ければ厚いほど断熱性が高くなり、家の中は暖かい。

窓

「全窓が2重ガラス」はふつう

SANYO DIGITAL CAMERA

寒い気候のため、近年ではほとんどの家は2重ガラスになっている。私の親戚の家はなぜか長年2重ガラスでなく、そこに泊まると芯から寒かった。

でも数年前2重にしたら寒さが劇的に改善された。その家は4寝室の大きめの家で全窓を2重ガラスにすることで約100万円以上かかったと言っていた。

以前内見した中で気に入った家が1つの大きな窓だけに2重になっていなかったので2重にする見積もりを出したところ、その窓だけでも20万円ほどだった。

以前内見した中で気に入った家が1つの大きな窓だけに2重になっていなかったので2重にする見積もりを出したところ、その窓だけでも20万円ほどだった。

私は最初イギリスの一般的に小さめな窓が多いことが不思議だったが今ではその理由は寒さ対策だと思っている。

出窓はイギリスの家の特徴的なデザイン

出窓のメリット

イギリスにはベイウィンドウと言われる出窓のある家が多い。

イギリスにはベイウィンドウと言われる出窓のある家が多い。

出窓で1番よく見るのは左のように台形に突き出ている大きな出窓である。

出窓はすべての部屋にあるわけではなくたいていは居間と寝室にあることが多い。

下の写真の出窓は10角形を半分に切ったような形に作られている

形はさまざまでも、ガラスが全面にはめ込まれて窓部分全体が、立体的にガラス張りになっているのが出窓の特徴だ。

形はさまざまでも、ガラスが全面にはめ込まれて窓部分全体が、立体的にガラス張りになっているのが出窓の特徴だ。

イギリスは日照時間も短く、天気が悪い日が何日も続くことも多いので、出窓は日差しを確保するためのデザイン特徴になっている。

私が想像するに出窓は一種のぜいたくなデザインであり、比較的裕福な家には必ず出窓があったのではないか。

私の家は多分、労働者階級の家として作られたので、出窓がない。

左写真で示した家も漁師の家と呼ばれ海の前にあるのだが、漁師も労働者階級なので出窓がない。

出窓のデメリット

私の家は全窓2重ガラスだが、居間にも寝室にも出窓はない。

私の家は全窓2重ガラスだが、居間にも寝室にも出窓はない。

今から思えば、ツレは出窓のある家が良いと言っていたことも、ツレの第一印象が悪く、喧嘩になった原因の一つと思われる。

(喧嘩を書いた記事)

反対に私が出窓をあまり好きでない理由は、イギリスは寒い時期が長く、また気温は年中日本より低いので、たとえ2重ガラスでも、出窓の周りの寒さが気になるからだ。

イギリスの出窓はで幅が3メートル位あり、日本の出窓よりずっと大きい事が多く、ガラス張りになっている窓周辺はとても寒いことがある。

イギリスの出窓はで幅が3メートル位あり、日本の出窓よりずっと大きい事が多く、ガラス張りになっている窓周辺はとても寒いことがある。

私が借家で借りていた家は北向きで海風が強い半島にあったので、出窓の周りは寒くてとても長時間いる気になれなかった。

私が借家で借りていた家は北向きで海風が強い半島にあったので、出窓の周りは寒くてとても長時間いる気になれなかった。

いくら2重ガラスといってもわずか5ミリ程度の厚さでは冬のさ中は一段と寒い。

サンルーム(コンサーバトリー)

その他人気のあるデザインの1つがサンルーム(コンサーバトリー)である。

その他人気のあるデザインの1つがサンルーム(コンサーバトリー)である。

コンサーバトリーはガラス張りのサンルームで、特に夏にそこで日差しを求めてくつろぐ人が多い。

大きさは様々で、普通の居間位の大きさがあるところも見たことがあるし、やっとテーブルと椅子セットがおけるサイズの場合もある。

特定のメーカーが優雅なデザインのコンサーバトリーを商品化している。

私も以前内見した家が狭かったのでコンサーバトリーを増築することを考えて予算を調べたが、想像したほど高額ではなく、小さなものなら、数百万円で作ることもできたように記憶している。

イギリスの家の間取りと大きさ

間取り

以下、私の場合英国北東部をメインに、平均的な予算の家を内見してきたので、それ以外の家の場合はここに書いた事が必ずしも一般的ではないかもしれない。

1階の間取り

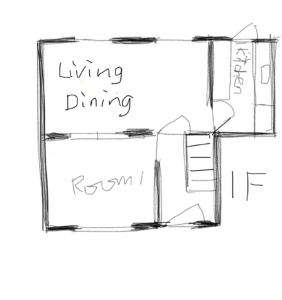

私が見てきたイギリスのよくある家の間取りは、1階に居間と、それともう一部屋がある事が多い。

私が見てきたイギリスのよくある家の間取りは、1階に居間と、それともう一部屋がある事が多い。

もう一部屋は食堂か、寝室として使われる。

台所は「イクステンション」と言われる裏庭のあたりに突き出して増築された部分にある事が多い。(左の間取りは私の家の間取りで右に突き出ているところがそれにあたる)

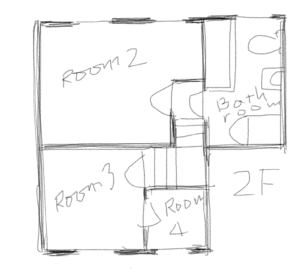

2階の間取り

2階には、ベッドルームと言われるその他の部屋が2〜4つある。メインベッドルームは8畳以上の大き目な部屋である事がふつうで、(左は私の家の間取りで、Room3が8畳程でRoom2が12畳程)残りは家によるが4〜5畳のシングルベッドしか入らない部屋と言うこともふつう。

2階には、ベッドルームと言われるその他の部屋が2〜4つある。メインベッドルームは8畳以上の大き目な部屋である事がふつうで、(左は私の家の間取りで、Room3が8畳程でRoom2が12畳程)残りは家によるが4〜5畳のシングルベッドしか入らない部屋と言うこともふつう。

イギリスでは廊下に繋がってない部屋は独立した「部屋」として見なされない。

我が家にも寝室に3畳ほどの小部屋がついていて(上のRoom4)実質的に3つ寝室があるが、「2寝室」として売られていた。

しかし家の価格は寝室の数に比例する部分もあるので、2寝室と言う売り文句と価格で、実際には3寝室なのは逆にお得と、モノは考えようかも。

屋根裏部屋の間取り

リノベーションし屋根裏部屋に寝室を設けていることもある。

リノベーションし屋根裏部屋に寝室を設けていることもある。

屋根裏の部屋は傾斜がある隅が使えないので、1階2階より一回り小さくなり、また天窓や出窓が設けられている事が多い。

屋根裏寝室は、バストイレへのアクセスが悪いため、「アンスイート」と言われる、寝室にバストイレがセットになったホテル仕様に作られていることもある。

屋根裏は子供部屋や書斎、寝室、ゲストルームや、アトリエ、遊技場として使われる。

屋根裏の屋根の高さは家による。

屋根裏の天井の高い家は屋根裏面積が居住面積として大きく取れるため資産価値も高いと思われ、屋根裏だけ切り離して売り買いが行われることもある。

バストイレ

SANYO DIGITAL CAMERA

イギリスでは、バストイレは2階にある事が一般的だ。

日本のワンルームマンションではユニットバスが嫌われるが、反対に、イギリスではユニットバスは伝統的で、ごく一般的だ。

左の写真では、浴槽の半分にガラスの仕切りがあってその辺でシャワーを浴びるような配置になっている。

左下の写真のようにシャワーカーテンで区切っているところももちろんある。

もともと伝統的にバス、トイレはセットになった日本でいう「ユニットバス」タイプだったと思われるイギリスでも、トイレを分けた家も存在する。

もともと伝統的にバス、トイレはセットになった日本でいう「ユニットバス」タイプだったと思われるイギリスでも、トイレを分けた家も存在する。

家族が多いと、誰かがシャワーを浴びている間にトイレを使えないなどの不便があるのは国が違っても同じなのだ。

なのでバストイレが別にある場合は、後で変更したと思われる。

最近は左下の写真のように、浴槽(手前)と分けて別にシャワー室を設置することも多く、我が家もこの3点が5畳くらいの比較的大きな空間に点在する。

不思議なのが浴槽の存在で、浴槽はほぼ使われていなく、でもなぜか新たにリフォームしても一応は、最も大きい面積を取って浴槽をとりつけているのを見る。

不思議なのが浴槽の存在で、浴槽はほぼ使われていなく、でもなぜか新たにリフォームしても一応は、最も大きい面積を取って浴槽をとりつけているのを見る。

しかし家によっては浴槽を取ってしまい、シャワーとトイレだけにされていることもある。

また2階だけだと不便だと考えたのか、1階の裏庭にトイレ、シャワーを増築している家も見た事がある。

大きさ

部屋の大きさ

40軒くらいの家を内見してきたが、大きさは古い家だと一部屋が、8〜12畳くらいが通常。

40軒くらいの家を内見してきたが、大きさは古い家だと一部屋が、8〜12畳くらいが通常。

しかし階段上などのスペースに「ボックスルーム」と言われる3〜5畳くらいの小さな部屋の存在も一軒に1室くらい見るし、我が家にもある。

新しい家は各部屋6〜10畳くらい?で日本の新築住宅と同じくらいだ。(もちろん家によるが、分譲タイプでの大体の印象)

キッチン

新し目の家のキッチンはスペースが十分確保されている。

ただしキッチンに関しては古い家がそのままだと、裏庭の増築部分に押し込んだ感じで、小さい事が多い。

新しい家はキッチンも最新式の設備を入れるため大き目に広さが確保されている。

古い家の増築部のキッチンは狭い。

古い家に新しい大き目のキッチンを入れたい家は、ダイニングルームに配置し直すなど大胆な間取り変更をする必要があり、実際そうしている家もある。

階級別、築年数別の家の特徴

家の装飾

労働者住宅の家でも古いと装飾が残っている。

家が古ければ古いほど暖炉だけでなく壁や天井や入り口などに、凝った装飾のある部分がそのまま残されていることもある。

上の写真は借家で住んでいた家で、真ん中は借りていた家、下の写真は我が家の様子。

すべて築100年以上と思われる家だ。

屋根裏にも今は使っていない可愛い暖炉が。

夫の実家(築50年くらい)にはこういった装飾はなく、日本の最近の家と同じようなシンプルな内装だった。

1800年代後半の我が家は、各部屋の天井に装飾が残っている。

公的資金によって建てられたカウンシルハウスは、労働者階級の住宅

下記によれば、公的資金によって建てられたカウンシルハウス(日本で言えば公団に当たる住宅)は、第一次世界大戦の頃、100年ほど前からあった。

だとすると私たちが買った100年以上の築年数の家もカウンシルハウスだった可能性がある。

夫によるとイギリスの相当な割合の家はもともとカウンシルハウスだったそう。

それをサッチャー政権時生まれた買取制度により、長年賃貸で住んでいた家を安く買い取ることが可能になり、今では公団的な(カウンシルハウスの)賃貸がグッと減り、「元カウンシルハウス」が一般の物件として売られていることが多いのだそう。

夫の実家も同様にわずか数百万円相当で15年以上賃貸していた同様な家を買い取ることができたそうだ。

けれど内見した家は日本の家と比較し、家も庭も若干広め程度で、外観がレンガというくらいで特別な違いは無い。ただ、日本の2×4風の作りの家なので「屋根裏も大きいの。寝室に改築も可能よ」とオーナーの女性は言っていた。

100年かそれ以上前の築年数のもっと裕福な人の住宅

築100年以上くらいの家なら、各部屋が、それより新しい家より通常は大きいけれど、多分それも建築当時の所有者がお金持ちか、そうじゃないかで作りが多分ぜんぜん違う。

築100年以上くらいの家なら、各部屋が、それより新しい家より通常は大きいけれど、多分それも建築当時の所有者がお金持ちか、そうじゃないかで作りが多分ぜんぜん違う。

大きい家は3〜4階建てくらいだったりするものだから部屋が10個ぐらいも普通。

テラスドハウスでも一軒で10部屋くらいある家はあり、大きな家が完全な一戸建て(デタッチドハウス)とは限らない。

ロックダウンの時住んでいた賃貸住宅(写真の多分築140年くらいの家)はおそらくどちらかと言えばお金持ちが住ん でいた家で、もともと2階建てプラス屋根裏部屋の計3階を、各階2LDK〜3LDKずつに分けて改築して貸している。

でいた家で、もともと2階建てプラス屋根裏部屋の計3階を、各階2LDK〜3LDKずつに分けて改築して貸している。

築年数について

イギリスの家の多くは築120年以上

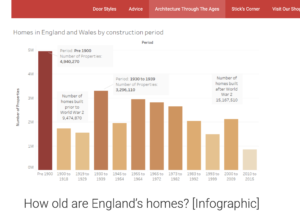

下のグラフはイギリスの家の築年数をグラフ化したものだが、約2/3のが築年数50年以上で、一番左の真っ赤なグラフにある「1900年以前築」が一番多い。つまりですね、

下のグラフはイギリスの家の築年数をグラフ化したものだが、約2/3のが築年数50年以上で、一番左の真っ赤なグラフにある「1900年以前築」が一番多い。つまりですね、

築120年以上が一番多くて、イギリスじゃ家は平均して古いのだ。

一番左の」赤いグラフが築120年以上の1900年以前の建築で、この築年がイギリスで最も多い。

イギリスでは築50年でも新しい方

「家を買うなら新築」って、日本では今もそれが一般的だけれど、イギリスじゃ、50年前の家でも「新しい」範疇なのだ。

SN3G0459

最近内見に訪れた家は、おそらく築50年ほどだと推定する。

「僕が子供のころ住んでいた家にそっくり」だそうで、家の作りはその年代によって特徴があるらしい。

若い女性が1人で住んでいたけれど、「好きに見てください」と言って庭に置いた椅子に座って犬をあやしていた。

日本風に言えば3LDKということになるその家は、おそらく80平米以上はあり、居間は広々としていた。オーナーの女性によると「ここはカウンシルハウス(公的資金で運営する住宅公団のようなもの)だったの。それを叔母がずっと前に買い取ったの」だそう。

新築の家より古い家

もちろん、場所によって価格が決まるのは日本と同じ。

もちろん、場所によって価格が決まるのは日本と同じ。

でも、(以下一般論として)何より日本と違うのは新築の人気が低いこと。新築が、ネットポータルサイトの「検索除外項目」っていうほど、なぜ新築を避ける人がいるかというと、効率優先で、資源を節約した仕様だからと言われる。

参考記事:

大英帝国時代に世界中から集めた富で、国に余裕があったので普通の人の家も当時の家は造がしっかりしていると言うことか。

そういえばイギリスだけでなく欧州が観光客を集めているのも、この昔の栄光とも言える古い石造りの家を作って、地震がないからそういう家がほぼ残っている建物群のせいなのだ。

写真の家は今はホテルとして使用されている築約400年のお屋敷。テラスハウスではなく、400年前船舶会社のオーナーが建設、その息子は政治家とものすごい歴史があった。

過去の痕跡をあっちこっちに残したような古い家では夜中に「今」の時代が寝静まると、そこかしこに「過去」が、当時住んでた人の息遣いみたいなものが、聞こえてくるような気がする。

庭

テラスドハウスの庭

SN3G0189

「庭」とも言えないほど小さなスペースにコンクリートで敷き詰められていて、そこに鉢植えなんかが置いてあることが多い。「こ、これがイギリス人が誇る、ガーデニングの庭?作業場?」というくらい狭い前庭でも「庭」と呼ぶ。

「バックヤード」と呼ばれている裏庭のスペースにも植木鉢を置いて花を咲かせている家もある。

「バックヤード」と呼ばれている裏庭のスペースにも植木鉢を置いて花を咲かせている家もある。

郊外の戸建住宅(デタッチドハウス)の庭

庭に関しては、これぞイングリッシュガーデン!という庭(写真のような)は郊外に行ってやっとお目にかかれる。

庭に関しては、これぞイングリッシュガーデン!という庭(写真のような)は郊外に行ってやっとお目にかかれる。

大きな庭には大体野菜畑があり、食べるための野菜やベリー系の果物などは料理に使われることもある。

サマーハウス

イギリス人の日光への強い憧憬を満たすものとして、庭にサマーハウスを設けている家は特に郊外に多い。

イギリス人の日光への強い憧憬を満たすものとして、庭にサマーハウスを設けている家は特に郊外に多い。

郊外にある私の親戚の家は、椅子2脚を置く位の小さなサマーハウスを庭に設けている。その家の周りは、見渡すとどの家にもサマーハウスが庭にある。

以前検索したことがあるが製品化されたサマーハウスは、そこまで高額でなく、数十万円で売られているのを見たことがある。

コメント